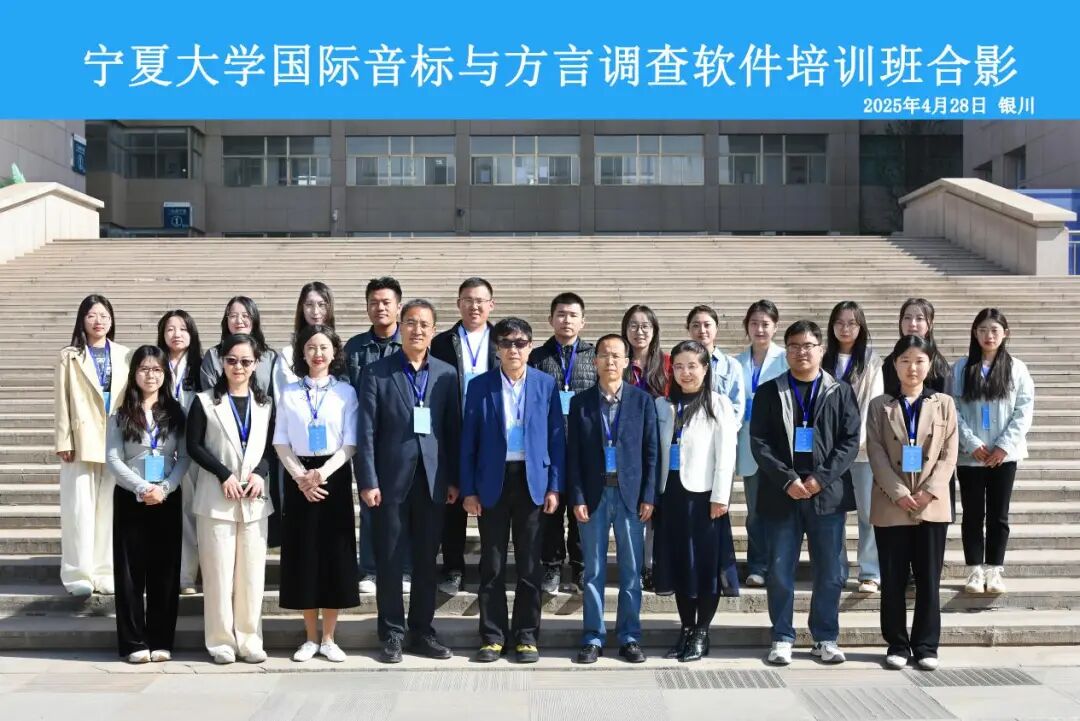

为深入贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护的重要指示精神,全面记录宁夏方言在数字化时代的真实面貌,加强语言文化遗产的系统性保护与传承,由宁夏大学文学院、宁夏大学语言文字应用研究与服务中心、宁夏师范大学文学院、宁夏师范大学民族地区语言文字教育协同研究中心、南方科技大学人文科学中心联合举办的“宁夏大学国际音标与方言调查软件培训班”于5月2日在宁夏大学贺兰山校区圆满落幕。本次培训历时7天,来自宁夏方言全面深度调查项目组的师生及区内高校语言学爱好者近三十人参加,通过系统化教学与实践,为推进方言调查工作奠定了良好基础。

课程体系科学全面,理论与实操深度融合

培训班紧扣方言调查实际需求,设置四大模块课程,形成“理论夯基—技术赋能—实践强化—总结提升”的完整闭环:

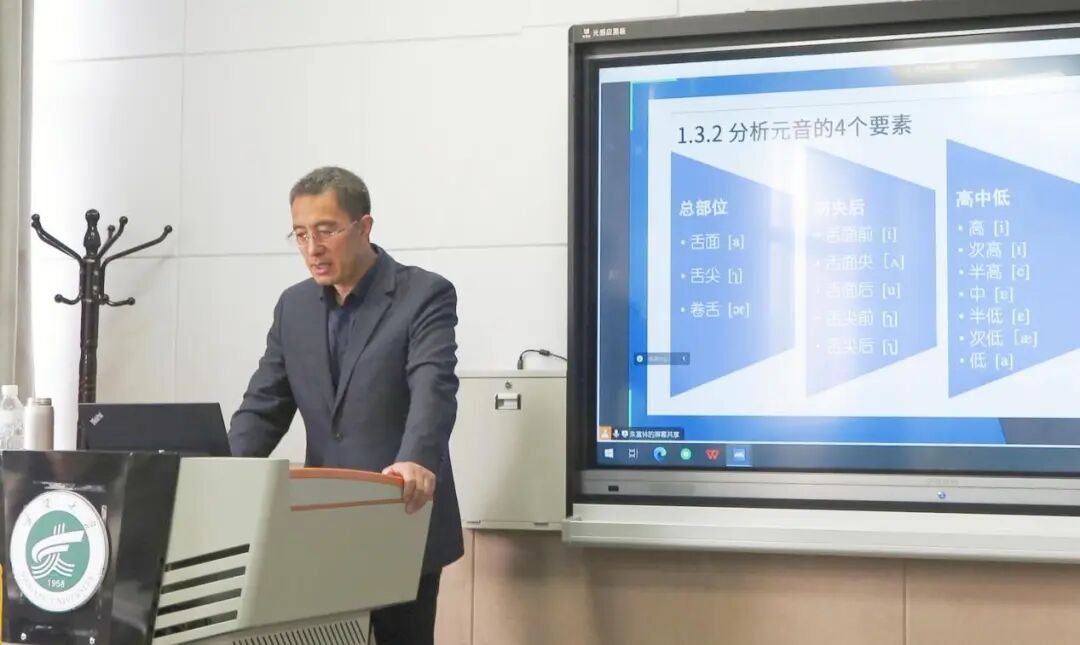

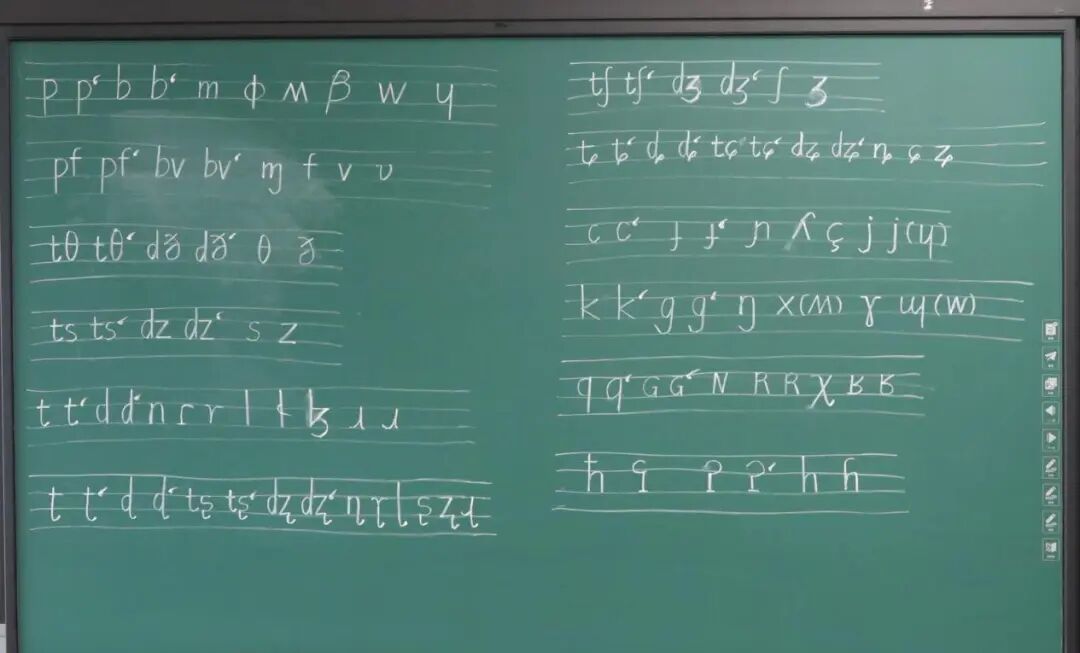

1.国际音标听写教学与训练

宁夏师范大学朱富林教授以“听、辨、记”为核心,开展沉浸式教学。课程以国际音标的听音记音切入,详细讲解了国际音标每一个音标的发音方法和发音特点。为了学员能够更加清楚地体会每一个音标的发音细节,通过播放方言样本,引导学员逐字标注音标,并对辅音、复元音、鼻化元音等难点做了强调。4月27日下午的“听音盲测”环节中,学员们通过在有限的时间里准确记录随机播放的多组国际音标和方言词汇音标,极大提升了听辨敏感度与记音效率。

2.方言调查软件操作精讲

全国汉语方言学会前副会长、南方科技大学讲席教授、宁夏大学文学院特聘教授李蓝老师现场演示由其负责开发的方言处理系统软件最新版本的核心功能,重点讲解“南科新一版”的升级要点、声学参数提取、语谱图分析等技术操作。学员通过现场操作,掌握了从新建调查点、导入导出语料数据、处理异常语料数据到生成语料分析表格以及录音设备的调试等全流程。针对不同地域的声调变异现象,李蓝老师带领学员利用软件生成音频语图,直观比对发音差异,为精准记录提供技术支撑。

3.方言调查软件实战演练

2025年4月29日至5月2日,培训班于宁夏大学贺兰山校区开展灵武市城区方言系统调查工作。本次调查特邀灵武市人民检察院退休检察官顾良忠先生作为城区方言发音人代表,其语言背景经专家组审核符合发音人要求。

在调查实施阶段,李蓝老师作为首席顾问,全程参与质量监控与技术指导,由宁夏大学和宁夏师范大学的杨晓宇、朱富林、柳玉宏、马军丽、于薇等老师组成指导组,带领培训学员使用方言处理系统(南科新一版),系统采集了发音人的单字音(3810字)、两字组连读变调(304组)、基础词汇(774条)、语法例句(208组)及自然语料(2篇)等语言样本,同步保存至方言处理系统。

4.成果总结与学科前瞻研讨

5月2日下午,在"国际音标与方言调查软件培训班"结业仪式上,李蓝老师作了总结发言,在学员完成7天系统化培训后,李老师着重强调了三方面内容:首先指出规范化操作流程对方言研究的基础作用;其次系统阐释了宁夏方言的学术研究价值;最后勉励学员以此次培训为起点,致力于方言本体研究。李蓝老师特别强调,参训人员需保持时刻学习的状态,既要巩固音系学理论基础,又要熟练掌握方言处理系统等工具,达到随时可投入实地调研的水平。随后,杨晓宇老师和朱富林老师根据前期规划,对培训班结束后宁夏方言调查工作作了安排。

学员反馈:破解技术壁垒,激发调查动能

参训师生普遍反映,培训直击方言调查中的“卡脖子”问题:针对以往“听不准”“记不细”的痛点,国际音标强化训练使记音准确率有了很大提升;软件实操课程破解了“数据零散、分析低效”的困境,实现了“一键生成”的效果。宁夏师范大学硕士生李龙杰表示:“这次培训像一把钥匙,既打开了技术工具箱,更让我们体会到方言作为文化基因库的价值。”

以训促研,绘就方言保护新图景

本次培训是针对方言调查技术开展的系统化教学,标志着宁夏方言调查研究从“人工记录”向“软件记录”迈出重要一步。培训负责人杨晓宇老师表示,下一步将依托培训成果,分阶段记录宁夏各地方言,在语音、词汇、语法等方面形成全区性方言数据库,为宁夏方言的研究、保护与传承提供坚实的语料支撑。